В рамках работ ФГБУ «ВСЕГЕИ», проводимых по Государственному заданию Федерального агентства по недропользованию, в 2016 году организована Дальневосточная группа партий (ДВГП), ориентированная на выполнение работ в рамках создания Госгеолкарты-1000/3 и 200/2 на территории юга Дальнего Востока.

В полевой сезон 2016 года сотрудники ДВГП решали следующие задачи:

- уточнение возраста и состава позднедокембрийско-палеозойских отложений Лантарской зоны Аяно-Шевлинского перикратонного прогиба и ассоциирующих с ними лантарских габброидов (лист О-54 (Охотск), район работ - Хабаровский край, Аяно-Майский район);

- установление петрофизических, петрохимических и радиогеохронологических критериев расчленения магматических образований восточной части Буреинского массива и их металлогенической специализации (Южно_буреинская площадь, район работ - Хабаровский край, Верхнебуреинский район, Амурская область, Архаринский и Буреинский районы);

- определение рудоконтролирующих факторов (стратиграфических, тектонических, магматических, метасоматических) и поисковых признаков золотого и серебряного оруденения (лист M-56-XVIII (Парамуширская площадь), район работ - Сахалинская область, Северо-Курильский городской округ).

С целью оптимизации работ ДВГП созданы Хабаровская, Амурская и Сахалинская партии, коллективы которых решали каждую из выше перечисленных задач в отдельности.

ХАБАРОВСКАЯ ПАРТИЯ

В июле 2016 года Хабаровская партия выполняла работы в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в пределах юго-западной части листа О-54.

В работе партии принимали участие сотрудники отдела РГ и ПИ Восточных районов России ВСЕГЕИ (Рассказов С.Ю., Гольцин Н.А., Шупилко Е.В., Проскурин Г.Ю., Анохина З.В.) и примкнувший к ним ученый из лаборатории тектоники Института тектоники и геофизики ДВО РАН (ИТиГ ДВО РАН) (Песков А.Ю.).

Целью исследований являлось уточнение возраста и состава позднедокембрийско-палеозойских отложений Аяно-Шевлинского перикратонного прогиба и ассоциирующих с ним интрузивных образований.

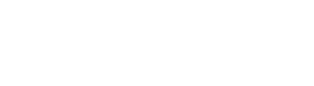

Участок работ Хабаровской партии располагался вблизи поселка Аян

До участка работ партия добиралась двумя группами - самолетами из г. Хабаровска до аэропорта в пос. Аян. Первая группа благополучно добралась до площади работ, а из-за погодных условий (густые туманы, нагоняемые с Охотского моря) рейс со второй группой сотрудников несколько раз переносился. Вызванная задержка не повлияла на сроки и объемы выполненных работ.

Дружный коллектив Хабаровской партии в верховьях ручья Мукучи, у остатков старой телеграфной линии Охотск-Хабаровск. Фото Проскурин Г.Ю.

Вид на Нячинский залив с водороздела правого берега ручья Беркакер. Фото Карамзин А.Н.

Полевые работы заняли 15 дней, из них 12 дней были маршрутными. Маршруты проходили в различных природно-ландшафтных условиях – по водоразделам и долинам водотоков, вдоль автомобильных и вездеходных дорог и по протяженным скальным выступам вдоль побережья Охотского моря.

Породы килькинской свиты в скальных обнажениях западнее мыса Толкучий. Фото Проскурин Г.Ю.

Породы нячинской свиты в скальных уступах на южном берегу одноименного залива. Фото Гольцин Н.А.

Вид на морское побережье Нячинского залива с северной оконечности Аянского полуострова. Фото Проскурин Г.Ю.

Для изученной территории характерна хорошая обнаженность коренных пород в скалах вдоль побережья Охотского моря. В ходе работ было выполнено более 70 км пеших геологических маршрутов.

Маршруты проходили по толщам позднедокембрийско-палеозойских отложений представленных породами килькинской (терригенно-осадочной), нячинской (карбонатной битумсодержащей) и лантарской (конгломераты), уйлуканской (терригенно-карбонатной) и джелонской (вулканогенно-осадочной) свитами. Маршрутами также были изучены интрузивные комплексы лантарский (габброидный) и удский (диорит-гранодиоритовый).

Изучение пород нячинской свиты на водоразделе левого берега ручья Беркакер. Фото Карамзин А.Н.

Антиклиналь на северном берегу нячинского залива. Фото Проскурин Г.Ю.

В скальных выходах отлично различались особенности строения толщ, особенности взаимоотношения пород различных комплексов и тектонические структуры различного масштаба.

В результате работ были получены новые интересные данные по строению толщ осадочных и вулканогенно-осадочных пород, их приконтактовым изменениям с проявлениями зон интенсивной сульфидизации, также были охарактеризованы особенности пород лантарского и удского комплекса.

Позднедокембрийско-палеозойские отложения и интрузивные комплексы были описаны с отбором материала на изготовление шлифов и проб для различных видов анализов, в том числе отбирались образцы для палеомагнитных исследований. Отобранный материал ляжет в основу работ по уточнению минералогического и химического состава, возраста картируемых комплексов и их формационной типизации.

Аянский полуостров (п-ов Нонгдар-Неготни). Фото Проскурин Г.Ю.

После завершения работ в прохладных и малосолнечных краях Приохотья, cотрудники ВСЕГЕИ отправились на юг.

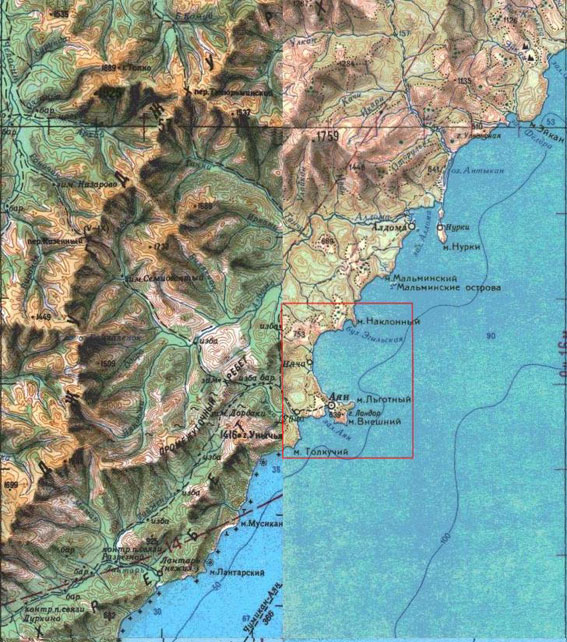

АМУРСКАЯ ПАРТИЯ

Оставшаяся часть июля была посвящена изучению магматических образований восточной части Буреинского массива в районе Малого Хингана. В работе уже Амурской партии, принимали участие сотрудники отдела РГ и ПИ Восточных районов России ВСЕГЕИ (Юрченко Ю.Ю., Рассказов С.Ю., Гольцин Н.А., Шупилко Е.В., Проскурин Г.Ю., Анохина З.В.).

Район работ Амурской партии

К месту работ Амурская партия добиралась (туда-обратно) рейсовым авиатранспортом по маршруту СПб–Хабаровск и далее автомобильным транспортом непосредственно к месту проведения работ.

Маршрут №1 точка наблюдения А16-201 Обсуждение планов дальнейшей работы Фото Рассказов С.Ю.

Кульдур в облаках. Фото Юрченко Ю.Ю.

Объектом исследования при проведении полевых работ являлись петротипы и петротипические местности интрузивных и вулканических комплексов восточной части Буреинского массива.

Маршруты проходили в тяжелейших условиях. В практически безводной среде при плюсовых температурах около 29°С и высокой влажности воздуха, достигавшей 95%. На большей части территории проходимость очень плохая, что обусловлено широким развитием кедрово-широколиственных и пихтово-еловых лесов с густым подлеском и кустарником, зарослями лимонника и актинидии. Долины рек заболочены, вдоль русел заросли тальником и кустарником. Участки плохой проходимости представлены горельниками, поросшими мелким березняком, ольхой и буреломами.

В результате работ получены новые материалы:

1. Контакт кимканской и станолирской свит был зафиксирован в 150 метрах на С-В от описанного по ГГК200/2.

2. В предполагаемых коренных выходах петротипа станолирского комплекса (т.н А16-101 – А16-107), не были обнаружены коренные выходы, а только делювиальные развалы.

3. В т.н. А16-216, A16-217 согласно ГГК-200/1 M-52-XXX, обозначены выходы вулканитов кислого состава (риолиты, риодациты) солонечного комплекса, однако в т.н. отмечены базальтоиды, вероятно, удурчуканского вулканического комплекса.

4. Удурчуканский комплекс является относительно мало изученным, и в ходе полевых работ были впервые выделены предполагаемые фациальные разновидности пород комплекса (т.н.А16-217 и А16-218).

5. В пределах изучаемой территории, многие породы характеризовались по элювиально-делювиальным отложениям, но ходе настоящих маршрутов, были зафиксированы ранее не изученные коренные обнажения, в связи со строительством новых дорог (биробиджанский, тырмо-буреинский, кульдурский, удурчуканский и обманийский комплексы).

6. Четкие привязки петротипов и петротипических местностей интрузивных и вулканических комплексов.

7. Собрана представительная коллекция каменного материала для последующей аналитической обработки с целью определения или уточнения минералогического и химического состава, возраста картируемых единиц и их формационной типизации (12 проб на геохронологические исследования (из 9 различных комплексов) и более 30 проб отобрано на химические анализы).

И дождь им не помеха т.н. А16-106. Фото Юрченко Ю.Ю.

Технологический карьер для отсыпки дорог т.н. А16-219. Фото Шупилко. Е.В.

Наступал август. Ряд сотрудников ДВГП улетели домой, в Санкт-Петербург, а некоторым из их коллег надо было продвигаться дальше на восток.

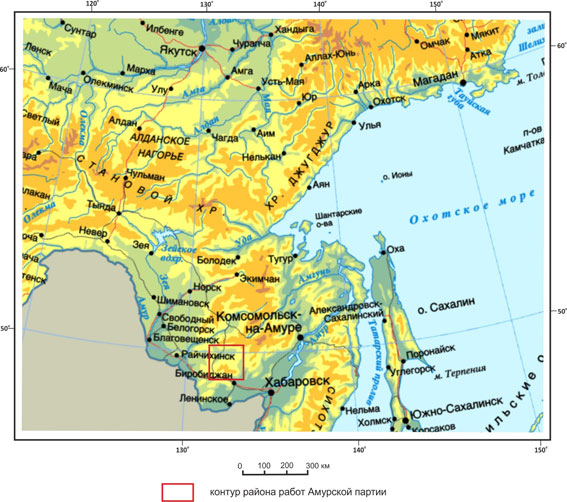

САХАЛИНСКАЯ ПАРТИЯ

В августе в составе ДВГП образована Сахалинская партия (Юрченко Ю.Ю., Рассказов С.Ю.), которая пополнилась новыми силами сотрудников отдела РГ и ПИ Восточных районов России (Черкашина Н.В.) и Центра дистанционных методов природоресурсных исследований (Павлова В.О.).

Сахалинская партия в полном составе. Фото: Семилеткин С.А.

Полевые работы проводились в центральной части острова Парамушир с 30 июля по 22 августа 2016 года.

Участок проведения полевых работ 2016 года

Транспортировка до места работ и возвращение на большую землю производились водным транспортом: по маршруту Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский на рейсовом теплоходе «Гипанис»; доставка непосредственно до участка работ в заливе Пуйшария - на частном рыболовецком судне с высадкой на берег на моторной лодке. Дальнейшие перемещения по острову осуществлялись пешком.

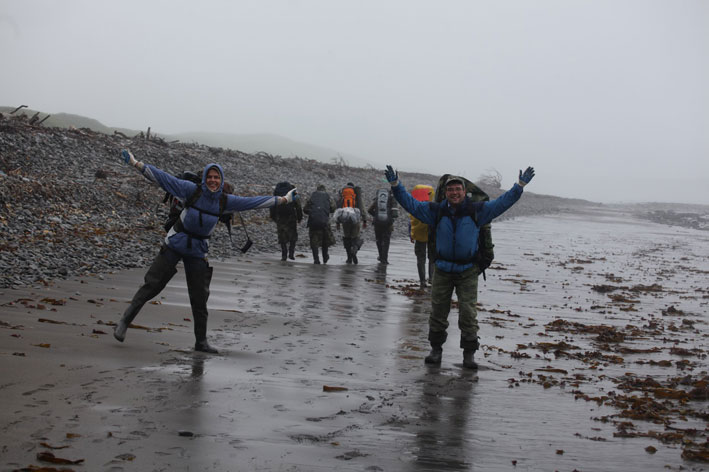

Высадка на Тихоокеанское побережье. Фото: Семилеткин С.А.

Целью работ являлось определение рудоконтролирующих факторов (стратиграфических, тектонических, магматических, метасоматических) и поисковых признаков золотого и серебряного оруденения. Проходимость территории можно охарактеризовать как плохую и очень плохую - густые заросли кустарниковой ольхи, крутые склоны, скальные обрывы и многочисленные снежники значительно осложняли ведение маршрутов.

Как оказалось, по руслам рек и ручьев передвигаться значительно проще, чем по берегам. Фото: Черкашина Н.В.

Мощные и протяженные снежники оказались неприятной неожиданностью на нашем пути. Фото: Семилеткин С.А.

Крутизна склонов временами достигала 45°. Фото: Юрченко Ю.Ю.

Погодные условия также нас не баловали: редкий день обходился без дождя, а густой туман не рассеивался практически никогда. Во время маршрута по побережью Тихого океана наша партия попала под настоящий тайфун.

Приближение тайфуна. Фото: Семилеткин С.А.

Несмотря на вышеперечисленные трудности и исключительно сжатые сроки, геологическое задание выполнено в полном объеме: изучен вещественный состав интрузивных и вулканических пород, их соотношение с вмещающими толщами; изучен вещественный состава руд и вмещающих пород известных пунктов минерализации и рудопроявлений о. Парамушир в пределах изучаемой территории. Пройдено 40,5 п. км. наземных геологических и поисково-съемочных маршрутов, отобрано 28 проб для петрографо-минералогических и геохимических исследований.

Прекрасные, но суровые пейзажи Парамушира. Фото: Черкашина Н.В.

Коллектив ДВГП несмотря на небольшие объемы и сроки полевых работ провел довольно-таки насыщенный геологическими впечатлениями полевой сезон и надеется, что собранные материалы дадут толчок к дальнейшим исследованием на Дальнем Востоке!

Юрченко Ю.Ю., Проскурин Г.Ю., Гольцин Н.А., Черкашина Н.В. и коллеги по Дальневосточной группе партий Отдела РГ и ПИ Восточных районов России ФГБУ «ВСЕГЕИ»